女性の視点で社会を考える女性法律家(裁判官・検察官・弁護士・学者)の団体

女性の視点で社会を考える女性法律家(裁判官・検察官・弁護士・学者)の団体

日本女性法律家協会では、毎年、女性法曹・法律家を目指していらっしゃる皆さんに向けて、進路や将来を考えるにあたってお力になれるよう、先輩が就職をはじめ留学や転職などのキャリア選択、家庭や育児、プライベートとの両立をどうしてきたか等々、公私にわたる活動を本音で語るセミナーを開催しています。

今年度も添付の要領にて、①裁判官、②検察官、③大学教員、④企業内弁護士、⑤弁護士(法律事務所所属)の5名にお話しいただき、WebinarのQAにて皆さんからの質疑応答もお受けいたします。

オンライン開催ですので、ぜひ全国からご参加ください。

・日時:2026年3月13日(金)午後6時~午後8時(Zoom Webinarによるオンライン開催)

・対象:司法修習生、ロースクール生、学部生、日本女性法律家協会会員

・参加費:無料 /事前登録制・添付チラシのQRコード、URLよりご登録お願い申し上げます。

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_L_KbyccERAarCSNehFbiRQ#/registration

「選択的夫婦別姓制度研究会」 座長 犬伏由子

副座長 福崎聖子

2025年8月26日、『第6次男女共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え方(素案)』に関して、パブコメの募集が行われました(2025年9月15日まで)。

当協会は「選択的夫婦別姓」を実現するべく、長年にわたり、会長名で意見書、要望書、会長声明、及び、2020年以降には、政府等への要望書の提出等の活動を行ってまいりましたが、上記「素案」(https://www.gender.go.jp/kaigi/senmon/6th/pdf/master_02-10.pdf、「第10分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備」(「2)具体的取り組み」「イ 家族に関する法制の整備等」)に含まれていた内容は、「選択的夫婦別姓の導入」を先送りすることを意味しています。

当協会「選択的夫婦別姓制度研究会」において、意見のとりまとめを行い、締め切り期日が迫っていたことから、オンライン入力にて、下記の「意見」を送信いたしました。

(なお、オンライン入力フォーム上では、1回の送信につき3000字(1項目1000字×3個)までの入力となっていたことから、字数を3000字以内に調整しました。)

***************************************

『日本女性法律家協会「選択的夫婦別姓制度研究会」意見』

1.(2)イ 家族に関する法制の整備等について

⑴ 『選択的夫婦別姓制度の導入が望ましい』と明記すべきである。

1996年「民法改正案要綱」に含まれていた「選択的夫婦別姓制度」について、2001年10月に「男女共同参画会議基本問題専門調査会」は「選択的夫婦別氏制度の導入が望ましい」との中間まとめを出している。しかし、それ以降の「男女共同参画基本計画」において、選択的夫婦別姓の実現は、引き続きの検討対象として、先送りされてきた。これ以上、選択的夫婦別姓に向けての民法改正を先送りすべきではなく、少なくとも2001年に立ち返り、「選択的夫婦別姓制度の導入が望ましい」と明記すべきである。

⑵ 民法750条「夫婦同氏強制」の憲法上の問題点

現行の夫婦同氏強制制度は、夫婦のいずれも氏を変えずに婚姻することができるという選択肢を認めていない。

なぜ、婚姻をするためには氏を変えなければならないのか、特に女性が婚姻するにあたり、婚姻か改姓かの二者択一を迫られること自体が合理性を欠いている。また、名前という個々人の人格ないしプライバシーに深くかかわる事項について、その変更を国家が強制することは、人格権ないしプライバシー権の侵害に当たる。婚姻の際に、自分の氏を名乗り続けるか否かは、自らの意思のみで選択できて然るべきである。さらに、一方当事者は氏を維持できるにも関わらず、もう一方の当事者が必ず自己の氏を失う点で、両者間に必ず不平等が生じる。以上のように民法750条には憲法上の問題が多々ある。

⑶ 国際社会との関係

国連の女性差別撤廃委員会は、2003年、2009年、2016年に続き、2024年10月に、民法750条の改正を求める4回目の勧告をした。自由権規約委員会も、2022年11月に同様の勧告をしている。また、米国国務省の国別人権報告書においても、毎年、夫婦同氏強制が人権侵害である旨の指摘を受け続けている。

国際的にみれば、それぞれの配偶者が相手方の同意を要せずに自己の意思のみに基づいて婚姻後の氏を選択することができず、殆どの場合に妻に改姓を強いる夫婦同氏強制制度は、明らかに差別的制度であり、「2.①」で述べるとおり通称使用を拡大しても差別は解消されず、 夫婦別姓の選択肢が導入されなければ、人権侵害のそしりは免れない。

⑷ 選択的夫婦別姓実現を求める声

上記様々な問題点を踏まえ、これらを根本的に解決すべく選択的夫婦別姓実現を求めて、国民各層からの声が高まっている。例えば、2024年に共同通信社が実施した世論調査(調査期間10月12日~13日)によれば、「選択的夫婦別姓の導入」に賛成した者は67%、反対した者は22%、その他は11%であった。2024年には、日弁連から、選択的夫婦別姓の実現を求める会長談話及び決議が出されている。

⑸ 小括

以上を踏まえ、具体的には、以下のとおり修正するのが相当である。

2.①の旧姓の通称使用の拡大等について

「旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組む」とあるが、求めているのは夫婦のいずれもが、選択的に、現在の氏を変えることなく婚姻することができるようになることであり、旧姓の通称使用の拡大ではない。この問題の本質は、上述のとおり個人の氏の変更を国家が強制するという人格権ないしプライバシー権の侵害と不平等である。よって、これらが放置されたままでは、根本的・抜本的解決にはならない。

また、現実に、通称を使用する女性がビザ取得や海外でのパスポートの使用、論文の発表、役員就任等、ビジネスや学術研究の場面で大きな支障を来した事例も多数報告されている。これに加え、通称使用の法制化は、マネーロンダリング防止の観点からダブルネームの使用を禁ずる世界的潮流にも、明らかに逆行している。

さらに、選択的夫婦別姓制度導入後も、改姓を選択した人がなお旧姓を使用することは想定されるため、同制度と旧姓の通称使用は、二者択一ではなく両立する制度である。

ところが、原案は、旧姓の通称使用の拡大を①として先に記載し、前者により後者の問題も解決されるかのような誤った印象を与えている。

これは、明らかな誤導であるから、①と②の順番を入れ替え、②として通称使用の拡大等については、以下のとおり修正すべきである。

「② 選択的夫婦別姓制度の導入後であっても、改姓を選択した人が旧姓の使用を継続することは想定されることから、国・地方一体となった行政のデジタル化・各府省間のシステムの統一的な運用などにより、婚姻により改姓を選択した人が不便さや不利益を感じることのないよう、引き続き旧姓の通称使用の拡大やその周知に取り組む。」

3.②の後半部分について

・「戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴史」とあるが、現行の戸籍に氏の記載を加えるだけで、選択的夫婦別姓制度は実現可能である。現に、法務省もそのように考えており、「戸籍制度と一体となった選択的夫婦別姓制度」なのである。あたかも戸籍制度を廃止しなければ実現できないかのような印象を与える原案の記載は、明らかな誤導であり、削除されるべきである。

・「同氏である方が家族の一体感がある」というのは、一部の人々の感想・思想に過ぎない。そういった感想・思想は否定するものではないが、他方で、そうは考えない人にまで国家がその思想を強制することは、許されない。

・「こどもへの影響や最善の利益」について、婚姻に当たって氏の変更を強制されないことは、「親になる以前の個人の人権の問題」であり、こどもへの影響等は、「こどもへの差別の問題」である。こどもへの差別の可能性を理由に同氏を強制するならば、差別の可能性を基盤にした人権侵害の容認となる。もし差別的事象が生じる懸念があるのならば、そういった事象が生じないよう、別途、検討、尽力するのが本来の在り方である。

・「国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ」について、この問題は、あくまで人権の問題であり、多数決で決めるべき問題ではない。また、司法の判断を待つまでもなく、行政府・立法府として、指針を示して実現すべき事柄である。

以上から、②の「そのような状況も踏まえた上で、夫婦の氏に関する具体的な制度の在り方に関し、戸籍制度と一体となった夫婦同氏制度の歴史を踏まえ、また家族の一体感、こどもへの影響や最善の利益を考える視点も十分に考慮し、国民各層の意見や国会における議論の動向を注視しながら、司法の判断も踏まえ、更なる検討を進める。」との部分は全て削除し、1の趣旨を勘案して、以下のとおり記載するのが相当である。

「① 婚姻後も、(中略)意見がある。このような状況を踏まえ、家族形態の変化及び多様化、国民意識の動向、女性差別撤廃委員会の勧告、国際社会における人権状況等も考慮すれば、選択的夫婦別姓制度を導入することが望ましい。」

Please scroll to the bottom of the page for the English version. 英語版はページ下部にあります。スクロールしてご覧下さい。

1.ICCの役割

国際刑事裁判所(ICC)は、国際社会における重大な犯罪の防止に貢献するために設置された国際裁判所である。その基礎となる「ICCに関するローマ規程」(以下「ICC規程」という)は1998年に採択され、2002年に発効し、これによってICCが発足した。

ICCが管轄する犯罪は、ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪及び侵略犯罪である。これら犯罪の処罰については国家毎の刑事裁判権では手が届き難く、それを補完する国際刑事裁判所が設置されたことは歴史的に大きな意義がある。

さらに、ICC規程は、国家元首や政府の一員など公的資格を有する者であっても区別なく全ての者に等しく適用される旨を明記している(27条 )。ジェノサイド、人道に対する罪、戦争犯罪及び侵略犯罪が国家元首やこれに準じる地位にある者の意思によって行われた場合に責任を問いきれずに終わってしまうことが多かったため、こういった事態に陥らぬことこそ重大犯罪の防止に重要であるとして導入された。

ICC規程はレイプや強制妊娠を人道に対する罪に含め、その後に形成されるICCの判例は、国際法におけるジェンダーに基づく暴力の概念を明確化するに当たって大きな役割を果たした。ICCは2014年にはジェンダー犯罪の効果的な捜査及び訴追を目的とした政策方針を公表しており(2023年に改訂)、世界各国でジェンダーに基づく犯罪の捜査に大きな影響を与えている。

2.日本の貢献

日本は、ICC規程の起草過程に積極的に関与し、2007年にはICC規程に加入して締約国となっている。そして現在、ICCに対する分担金拠出国として、国際社会における「法の支配」確立に貢献している(ICCの2024予算では125加盟国・地域でトップの分担金約37億円を拠出)。2024年3月には、女性法曹である赤根智子氏が日本人として初めてICCの所長に就任した。

このICCと並ぶ国際機関として、国際紛争の解決および勧告的意見の発出を行う国際司法裁判所(ICJ:1945年設立)があり、2025年3月には、ICJの所長に日本人である岩澤雄司氏が選出されている。

ICCとICJという二つの国際裁判所の長に日本人が選出されたという事実は、日本の法律家が世界から信頼されている証であり、国際社会の「法の支配」確立に向けた努力が評価されているのである。

3.国際情勢(ロシア・アメリカの対応)

ここで国際情勢を見るに、米国、ロシア、イスラエルなどの国々はICC規程に加入しておらず、ICCに対してその存在意義を没却しかねない姿勢をとっている。

ICCは、2023年3月、ウクライナ侵攻時の戦争犯罪の疑いでロシアのプーチン大統領に逮捕状を発付したが、これに対しロシアは赤根智子判事を指名手配した。

また、ICCは、2024年11月に、パレスチナ自治区ガザへの攻撃をめぐりイスラエルのネタニヤフ首相やガザを実効支配するハマス指導者らに逮捕状を発付したが、トランプ政権は2025年2月6日、捜査に関わったICC関係者に制裁を科す大統領令に署名した。

4.国際情勢(3.に対する声明等)

こういった状況下、国際社会も声を挙げている。

カナダ、フランス、ドイツ、英国などの79カ国・地域は、2025年2月7日、国際法と人権の尊重を中核とする法の支配においてICCが担っている役割を示し、上記制裁措置をICCの独立性を侵害するものとして非難する共同声明を発出した。

日本政府が法の支配の重要性を唱えICCを支持してきたことからすれば、ICCが責務を遂行できるよう、「法の支配」を確立すべく努力している人々を支持・支援し続けることが求められる。

5.日本女性法律家協会とICC

日本女性法律家協会は、1950年に設立された 女性の弁護士、裁判官、検察官、法律学者で構成される団体であり、国際女性法律家協会の日本支部として、これまでに国連日本代表も送り出している。

2018年には当会会員ら15名がICC本部(ハーグ)を訪問し、同胞の女性法曹である赤根智子判事が所長として任務を遂行する姿を目の当たりにして、法治社会の発展や女性の地位向上への思いを強くした。

6.結語

当協会は、ICCの取り組みを支持し協力していくことを表明するとともに、日本政府に対して、ICCの独立性を脅かす圧力に反対し、法の支配の確保を求めるべく国際社会に働きかけるよう、求めるものである。以 上

2025年4月28日

日本女性法律家協会

会長 横溝 久美

Statement by the President: Ensuring the Independence of the International Criminal Court (ICC) and Upholding the Rule of Law

1.The Role of the ICC

The International Criminal Court (ICC) was established as an international tribunal to contribute to the prevention of serious crimes within the international community. Its foundation, the Rome Statute of the International Criminal Court (hereinafter referred to as the “ICC Statute”), was adopted in 1998 and entered into force in 2002, thereby inaugurating the ICC.

The ICC has jurisdiction over crimes such as genocide, crimes against humanity, war crimes, and the crime of aggression. Given the difficulty of addressing these crimes through national criminal jurisdiction alone, the establishment of the ICC holds profound historical significance.

Moreover, the ICC Statute explicitly states that it applies equally to all individuals without distinction, including heads of state and government officials (Article 27). Historically, accountability for genocide, crimes against humanity, war crimes, and aggression often could not be pursued when such acts were directed by heads of state or their equivalents. The Statute’s principle of equal applicability is crucial for the prevention of serious crimes.

The ICC Statute recognizes rape and forced pregnancy as crimes against humanity. Subsequent ICC case law has played a major role in clarifying the concept of gender-based violence under international law. In 2014, the ICC published a policy paper aimed at the effective investigation and prosecution of gender crimes (revised in 2023), significantly influencing investigations of gender-based crimes worldwide.

2. Japan’s Contributions

Japan actively participated in the drafting process of the ICC Statute and became a State Party in 2007. Today, Japan contributes significantly to the establishment of the “rule of law” in the international community by providing financial support to the ICC (for the ICC’s 2024 budget, Japan contributed approximately 3.7 billion yen, the highest among the 125 member states and regions).In March 2024, Ms. Tomoko Akane, a female jurist from Japan, was appointed President of the ICC—the first Japanese national to hold this position.

Alongside the ICC, the International Court of Justice (ICJ), established in 1945 to resolve international disputes and issue advisory opinions, also plays a crucial role. In March 2025, Professor Yuji Iwasawa, a Japanese national, was elected as President of the ICJ.

The fact that Japanese nationals have been elected as presidents of both the ICC and ICJ is a testament to the trust placed in Japanese legal professionals by the global community and a recognition of Japan’s efforts to uphold the rule of law internationally.

3.International Developments (Responses by Russia and the United States)

Looking at the international situation, countries such as the United States, Russia, and Israel have not joined the ICC Statute and maintain attitudes toward the ICC that undermine its very significance.

In March 2023, the ICC issued an arrest warrant for Russian President Vladimir Putin on suspicion of war crimes committed during the invasion of Ukraine. In retaliation, Russia issued an arrest warrant for Judge Tomoko Akane.

In November 2024, the ICC issued arrest warrants for Israeli Prime Minister Netanyahu and Hamas leaders controlling the Gaza Strip in connection with attacks on the Palestinian territories. In response, on February 6, 2025, the President Trump administration signed an executive order imposing sanctions on ICC officials involved in the investigations.

4.International Responses (to Section 3, etc.)

In light of these developments, the international community has raised its voice.

On February 7, 2025, a joint statement was issued by 79 countries and regions, including Canada, France, Germany, and the United Kingdom. The statement affirmed the role of the ICC in upholding the rule of law, which is rooted in respect for international law and human rights, and condemned the above-mentioned sanctions as an infringement on the ICC’s independence.

Given Japan’s historical emphasis on the importance of the rule of law and its support for the ICC, it is expected that Japan will continue to support and assist those working to uphold the rule of law and ensure that the ICC can fulfill its mandate.

5.The Japan Women’s Bar Association and the ICC

The Japan Women’s Bar Association (JWBA), established in 1950, is composed of female lawyers, judges, prosecutors, and legal scholars, and serves as the Japanese branch of the International Federation of Women in Legal Careers (FIFCJ). The association has also contributed members to represent Japan at the United Nations.

In 2018, fifteen members of the JWBA visited the ICC headquarters in The Hague, where they witnessed firsthand Judge Tomoko Akane, a fellow Japanese female jurist, carrying out her duties as a judge, thereby reaffirming their commitment to the advancement of the rule of law and the promotion of women’s status in society.

6.Conclusion

The Japan Women’s Bar Association hereby expresses its support and commitment to cooperate with the ICC. We also call upon the Japanese government to oppose any pressure that threatens the independence of the ICC and to engage with the international community to uphold the rule of law.

April 28, 2025

Japan Women’s Bar Association

President Kumi Yokomizo

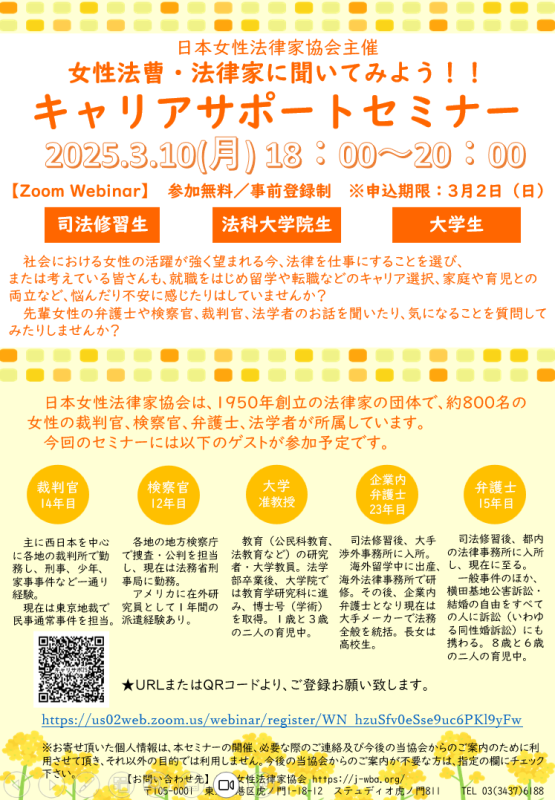

日本女性法律家協会では、毎年、女性法曹・法律家をめざしていらっしゃる皆さんに向けて、進路や将来を考えるにあたってお力になれるよう、先輩が就職をはじめ留学や転職などのキャリア選択、家庭や育児、プライベートとの両立をどうしてきたか等々、公私にわたる活動を本音で語るセミナーを開催しています。

今年度も、添付の要領にて、①裁判官、②検察官、③弁護士(法律事務所所属)、④企業内弁護士、⑤研究者の5名にお話しいただき、WebinarのQAにて皆さんからの質疑応答もお受けいたします。

オンライン開催ですので、ぜひ全国からご参加ください。

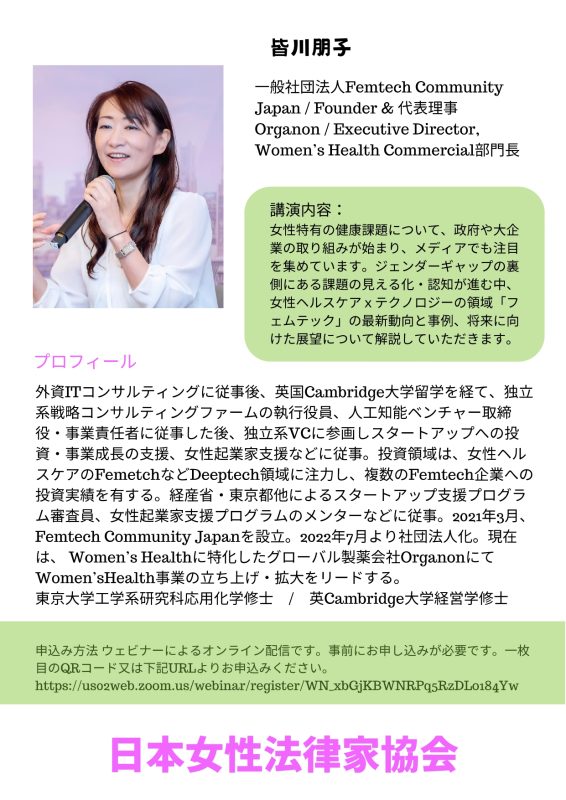

【講演】講師 皆川朋子氏「フェムテックが切り拓く未来 ――女性の健康を支える最新テクノロジ――」

2024年6月15日(土)14:00~15:30

女性特有の健康課題について、政府や大企業の取り組みが始まり、メディアでも注目を集めています。ジェンダーギャップの裏側にある課題の見える化・認知が進む中、女性ヘルスケア×テクノロジーの「フェムテック」の最新動向と事例、将来に向けた展望について解説していただきます。

2023年7月18日、佐貫会長の代理として犬伏副会長が、この日のために京都、大 阪から上京された女性司法書士協会会長及び女性税理士連盟会長(元会長ら3名も同行)と共に、 「選択的夫婦別姓の早期導入を求める要望書―通称使用拡大論の矛盾を中心に」を岸田文雄総理大臣、 及び、野田聖子議員、稲田朋美議員に提出致しました。なお、当日、滋賀県選出 上野健一郎衆議院議員にも、要望書を提出いたしました。 これまで、日本女性法律家協会は、選択的夫婦別姓の実現に向けて継続的に取組を行っておりますが、2023年1月19日に、 小倉少子化担当大臣らに要望書を提出したことに、引きつづき、2023年6月に発 表された「女性版骨太の方針2023」を踏まえた内容を要望書に盛り込んでおりま す。 ぜひ、添付要望書をご一読ください。

「選択的夫婦別姓制度の早期導入を求める要望書」(野田議員)23.7.8